“Noi atlete e atleti che pratichiamo sport in ambito paralimpico non siamo né supereroi né ‘sfigati’ che devono essere compatiti. Siamo persone come tutte, che lottano per fare ciò che amano. Eppure, nella comunicazione giornalistica e sui social questo messaggio fa ancora fatica a passare”.

Eva Ceccatelli è un monumento dello sport azzurro, opposta della Nazionale azzurra di Sitting Volley, recente protagonista alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Classe 1974, pisana, attivista di Assist Associazione Nazionale Atlete fin dalla prima ora, al fianco di Luisa Rizzitelli, ha praticato la pallavolo fin da ragazza, dopo esperienze nel nuoto e nella scherma. Un amore scoppiato a scuola che, dal primo Trofeo Topolino giocato quando faceva quinta elementare, l’ha portata fino ai campi di Serie A, negli anni Novanta. Poi, nel 1999, l’insorgere violento di una malattia, la sclerosi sistemica, o sclerodermia, che l’ha costretta a interrompere l’attività agonistica. A risentirne sono state soprattutto le mani, principale strumento per una pallavolista, che lavora con la sensibilità delle dita e la potenza degli arti superiori.

Ma l’amore per questo sport era troppo grande per allontanarsene. “Prima della malattia, allenavo già i gruppi giovanili e dal 2000, non potendo più scendere in campo, ho continuato il mio percorso di tecnica alla società Dream Volley di Pisa”. Proprio nella sua società entra in contatto con il mondo del Sitting Volley, all’epoca uno sport giovane, poco praticato nel nostro Paese. “L’Italia ha conosciuto un percorso inverso a quanto avviene normalmente: prima si è costituito il gruppo della Nazionale e solo dopo, con l’aumentare del numero delle praticanti, si sono creati i gruppi dei club. Al Dream Volley c’erano già quattro o cinque ragazze che si allenavano, non una vera e propria squadra e all’epoca la Nazionale aveva già partecipato senza successo alle qualificazioni per i Giochi di Rio 2016”. Proprio alla fine di quell’anno, dopo aver perso l’allenatore che le seguiva, le ragazze furono affidate alla guida di Ceccatelli che questo sport neanche lo conosceva, ma portava con sé esperienza, professionalità e visione. “Ricordo che passai il primo mese a casa, seduta per terra, a capire come fosse possibile giocare e spostarsi in maniera così dinamica sotto rete in quella posizione”.

foto ParaVolley Europe

foto ParaVolley Europe

Il lavoro si fece subito intenso, con uno sguardo al futuro. “C’era la necessità di consolidare il gruppo, ma anche di impostare un percorso che avesse una prospettiva a livello sportivo. E poi le ragazze iniziarono a ‘stressarmi’ e incalzarmi, chiedendomi di partecipare agli allenamenti come giocatrice. Potete immaginare la mia reazione, vista la mia patologia che non permette di prendere botte, tagliarmi, rischiare contrasti duri”.

Fino a quando, un giorno, le pallavoliste le portarono delle fotografie di una giocatrice olandese che utilizzava delle protesi alle mani, e in Eva scattò la speranza di poter tornare in campo. “Ho trovato una fisioterapista della mano abbastanza ‘folle’ da seguirmi e così è ripresa la mia carriera sportiva. Negli anni ho lavorato a stretto contatto con l’INAIL di Budrio che ha creato per me delle fantastiche protezioni per le mani, con cui riesco a giocare. E con loro, prima che l’alluvione dell’Emilia-Romagna ci costringesse a fermare tutto, stavamo ragionando su dei materiali con cui realizzare dei piccoli tutori da indossare durante la notte e nuovi ausili per persone che hanno la mia patologia”.

Oggi in Italia il Sitting Volley è uno sport ancora troppo poco conosciuto e raccontato dai media, nonostante la sua spettacolarità. Una capacità attrattiva dimostrata dal fatto che alle ultime Paralimpiadi la partita tra Italia e Cina femminile è stata seguita da quasi 1 milione di spettatori. “Il movimento in Italia è cresciuto in pochi anni. Nel 2017 abbiamo partecipato ai primi Europei, dove siamo arrivate ottave, ma l’anno seguente ai Mondiali abbiamo chiuso al quarto posto. La crescita è stata importante, la difficoltà è mantenersi ad alti livelli. L’esperienza paralimpica di Tokyo nel 2021 è stata devastante, avevamo aspettative alte, ma l’isolamento sociale ci ha messe in difficoltà dal punto di vista psicologico, è stato molto faticoso. Abbiamo chiuso al sesto posto. A Parigi è stato molto più bello, abbiamo vissuto un vero clima di festa olimpica”.

Dopo la serie di medagli europee (argento nel 2019 e 2021, un fantastico oro nel 2023) a Parigi molti si aspettavano la medaglia. Ma le sconfitte nei gironi con la Cina e poi con le campionesse uscenti degli Stati Uniti, hanno spento i sogni delle azzurre guidate dal tecnico Amauri Ribeiro, che hanno comunque migliorato la classifica di Tokyo, chiudendo al quinto posto.

Il campionato italiano maschile e femminile è stato inaugurato nella stagione 2016-2017 e da allora, tra le donne, gli scudetti sono stati tutti appannaggio del Dream Volley di Pisa, la squadra di Eva Ceccatelli, che è ancora giocatrice-allenatrice e dove militano le azzurre Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Elisa Spediacci e Sara Cirelli.

Foto Federazione Italiana Pallavolo

Foto Federazione Italiana Pallavolo

“Come allenatrice – prosegue – sento che tante società sportive vogliono aprire al Sitting Volley, ma abbiamo bisogno di sostegno e investimenti. Io ho molti contatti con le scuole e gli studenti, cerco di promuovere più possibile questa disciplina ma, come capita ancora a molte atlete e molti atleti nel nostro Paese, parallelamente all’attività sportiva di alto livello, devo lavorare per mantenermi”.

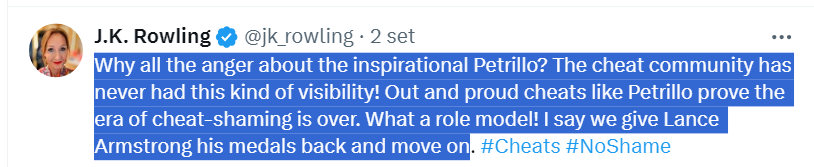

Un aiuto alla visibilità del Sitting Volley è arrivato dalle Paralimpiadi di Parigi, ma capita che la narrazione, soprattutto quando attraversa i social media, abbia anche delle derive negative. “Personalmente ho un rapporto sano con i social, mi prendo la libertà di pubblicare quello che voglio e, se si tratta di contenuti un po’ ‘scomodi’, evito di leggere i commenti. Purtroppo, però, sul web qualche ‘cretino’ c’è sempre, sui social il livello è molto basso, si fa gara a dire la peggiore cattiveria, non ci si pone minimamente il problema delle conseguenze delle proprie azioni. Finché le notizie che ci riguardano vengono diffuse e condivise da testate e pagine vicine al nostro mondo sportivo non ci sono problemi, ma quando vengono pubblicate su pagine più generaliste, arrivano parole di ogni tipo, probabilmente a causa del maccanismo che porta a generare clic e commenti, a prescindere dal loro contenuto. Una volta, ad esempio, ci è successo di leggere frasi squalificanti rispetto al nostro sport e commenti terrificanti rispetto allo ‘stare sedute’, a seguito della notizia pubblicata sui propri canali da una seguitissima agenzia di stampa social che si occupa di tematiche femminili”.

Il lavoro da fare è ancora grande ma Eva Ceccatelli e il suo team guardano al futuro.

Per approfondire – dalla pagina Facebook del Dream Volley Pisa

Il Sitting Volley è uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, introdotto nei Paesi Bassi nel 1956/57 come disciplina adattata per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Consiste in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e con la rete più bassa. Il giocatore nel momento in cui tocca la palla deve trovarsi con le natiche a contatto con il pavimento.

Per le sue caratteristiche il Sitting Volley viene spesso promosso per favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità, dato che può essere praticato senza distinzione da individui con disabilità (atleti con amputazioni, paraplegie e altre limitazioni funzionali) e al tempo stesso anche da soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo di attrezzature o ausili sportivi.

Un campo regolare da sitting volley misura 10 x 6 m, con la rete alta 1.15 m per gli uomini e 1.05 m per le donne; le aste laterali misurano 1.60 m e la linea di attacco è posta a 2 m di distanza dalla rete.